王贤根是我们总参谋部的一位作家,他的家乡在浙江义乌。小时的生活和经历,成为他的一笔丰富的财富。那时的苦楚,那时的辛酸,那时的兴奋,那时的快乐,伴随一件件生活小事和经历的故事,不时地浮上心头。他写故乡的几十篇散文,就是在这样的心境中写出来的。有的获“漂母杯”散文奖,有的获冰心散文奖,有的获长城散文金砖奖。得奖是次要的,得奖不是他的追求。他写散文主要是表达自己内心的一种感觉和感受。 实际上,随着年龄增长,梦想一个接着一个。

王贤根的第一个梦想是当兵。1964年秋,他考入金华一中念高中。诗坛泰斗艾青,著名的文艺评论家、诗人冯雪峰,《共产党宣言》的中文首译者陈望道,都是从这所学校走出去的。“文革”开始,中国的各大报刊批判《海瑞罢官》,该剧本的作者吴晗也是毕业于这所学校。“文革”开始后,学校乱哄哄,大学不招生,他们这批67届毕业生,就争着当兵。王贤根经过体检,与五六十位同学于1968年3月5日从金华乘上闷罐车到杭州,又换解放牌汽车,开到杭州湾北岸。

他所在部队是20军工兵团,主要是施工。日军侵略中国时,有一批就是从杭州湾乍浦登陆,包抄上海的,淞沪战役打得很惨烈。从那里登陆的一支日军,经太湖南的湖州,过长兴到安徽广德,迂回到宣城、芜湖方向,包围当时的国民政府所在地,接着就是震惊中外的南京大屠杀。我国的防卫是守护的态势。为吸取教训,他们部队就在那里打坑道,修工事。他从排长干到干事、指导员再到秘书,一级一级到了北京部队大机关。

王贤根大校文艺讲座现场

王贤根第二个梦想是上军艺。军艺文学系创建于1984年,9月招了第一届学员开学,学员中涌现了像李存葆、莫言这样一批有实力的军旅作家,在全国文坛影响很大。作为一位文学爱好者的他,觉得如能进入这样的殿堂,是求之不得的事。1986年没招生,1987年要招第二届时,王贤根向总参文化部打电话,想报名,文化部的干事说,总参已有两位报名,只有两个名额,你年龄偏大,不能报了。那时报考军艺文学系,要求是35岁以下,他38岁了,任团职已经数年,不报就不报吧,反正工作也特别忙,没啥时间来想这件事。可待第二届学员报到开学时,他心里还是痒痒的,乘车到魏公村,想看看文学系是啥样子,那些来自各大军区、各军兵种的学员,是怎样的三头六臂,文学系走廊上来来回回走的人,看上去与自已也相差无几,只是面部的表情,都有几分的喜气,走路都有弹性。他到二层办公处,见到了系主任王愿坚。王贤根在课本里读到过他写的《党费》《普通劳动者》,有种敬仰之情。他身着呢军服,鲜红的领章衬托清矍的脸,含笑站起来与王贤根握手。他是位著名作家,却没有一点架子。王贤根自报姓名,向王愿坚汇报近年的创作情况,把发表的作品给他看。那时报考文学系,首先是要作品通过,才能考文化课。他说完全可以来报考。王贤根说总参说我年龄大了。他说,这回报到的学员好几位比你年纪大。惋惜与遗憾的情绪一下涌上来,就向王愿坚主任倾吐自己多年想读书的愿望。他说,我们是想多招几位,培养青年作家,可学院宿舍很紧,没地方住,其他系也是这样。他抽出一支烟,点上火,仿佛是在思考,沉默了一会,说:“这样吧,我向院领导请示,增招几个走读生,吃住不用操心,只来听课,读书。”临别,他还特别关照似地说:“这里的课,大都是请全国著名的学者、教授、作家来讲,来不来学,大不一样。”他要了电话。四五天后,就接到了通知。军艺这两年的学习,让王贤根步入了文学。

与莫言交谈

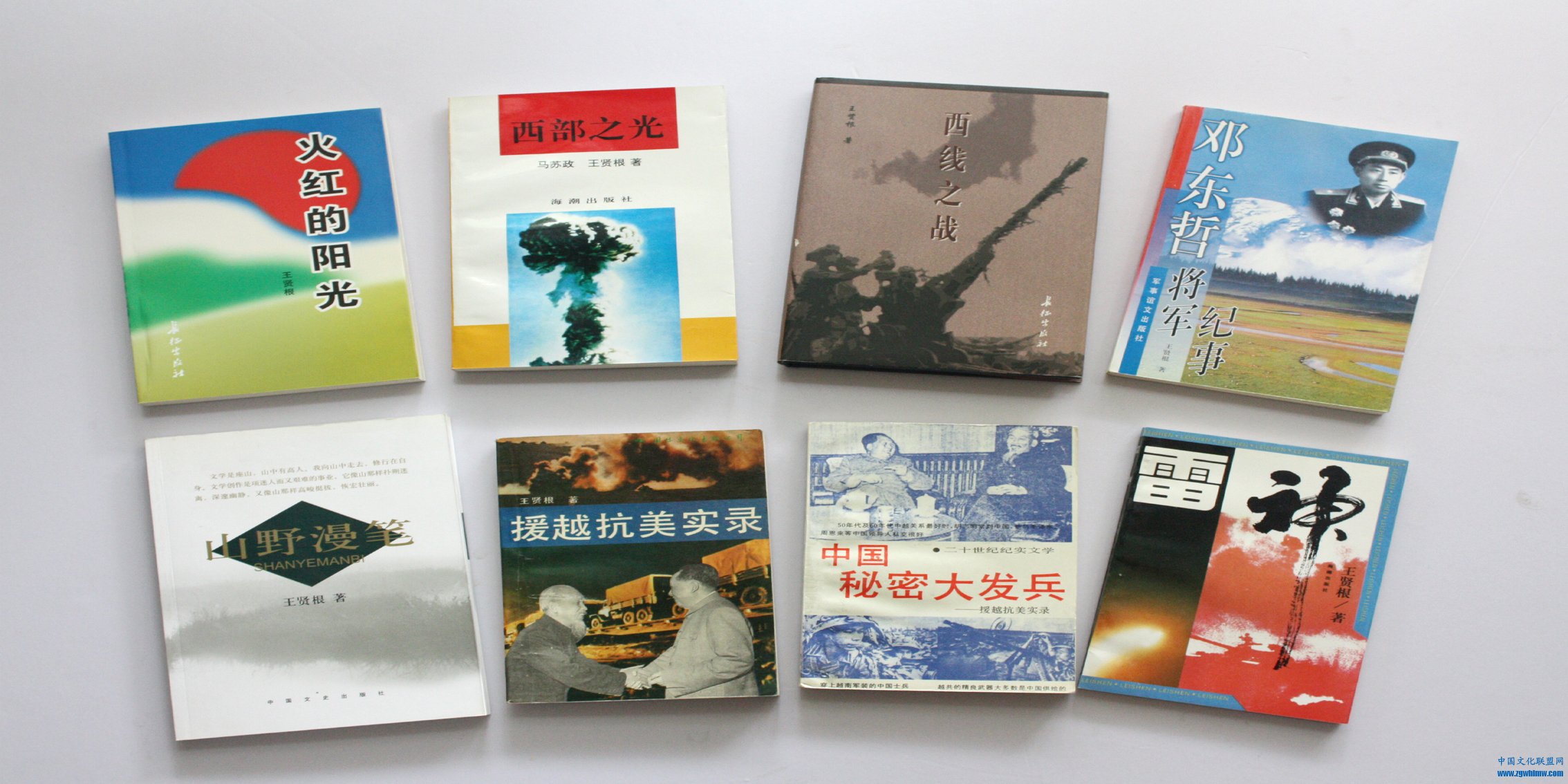

王贤根的第三个梦想是创作。到现在,已出版的军事题材作品有《援越抗美实录》《雷神》《中国秘密大发兵》《西线之战》《西部之光》《邓东哲将军纪事》等,大都是报告文学,另有部分中短篇报告文学和传记文学,发表在各报刊杂志上。王贤根永远忘不了创作的第一部军事题材作品,那就是《援越抗美实录》。这个创作题材原来是与人民文学出版社当时的一编室主任高贤均交谈的。他派一名老编辑不时地到家看稿,在他们的首肯下,坚定了写下去的信心。他们准备在人文社的一本杂志全文推出,可因1989年的那场风波,这份杂志与全国众多的刊物被砍。后来给《当代》主编朱盛昌,他阅后在桌子上放了一个星期,还是没下决心发表。他对王贤根说,如是往常,《当代》发七八万字没问题。高贤均说,那就直接出书吧,出书就交给二编室。这期间,因操之过急,在人文社一位老编辑的帮助下,就由国际文化出版公司出版,赶在解放军文艺出版社同一题材一部作品的前面。书开印10万册,一个月内又加印10万册。出版后,几个月内发行30万册,《南方日报》连载四个半月,香港《文汇报》连载72天,新加坡《联合晚报》也连载了,国内还有好几家报刊选载、摘载。许多当年援越抗美的将士,噙着热泪给他来信,叙述看书时的心情,为他们被埋没25年的这段经历,向世人喊出了真实的声音。后来,济南出版社取了原稿,又以《中国秘密大发兵——援越抗美实录》为书名,发行了5万册。

王贤根的第四个梦想是写家乡。那时,他在家乡馈赠的报刊和新华每日电讯上读到几位戚家军后裔自觉保护长城的事迹,引起他的关注,觉得这有意义,可以挖掘。

人们知晓,在中国历史上,只有两支军队被百姓以将帅姓氏称谓,一支是岳家军,一支便是戚家军。朝廷腐败殃及军队腐败。后来的明军已经不像朱元璋打天下时那样英勇善战,而是没啥战斗力了,用我们今天的玩笑话说,士兵的枪到时还不知朝哪个方向开呢。倭寇横行我东南沿海,烧杀抢掠,严重影响国计民生。

人们知晓,在中国历史上,只有两支军队被百姓以将帅姓氏称谓,一支是岳家军,一支便是戚家军。朝廷腐败殃及军队腐败。后来的明军已经不像朱元璋打天下时那样英勇善战,而是没啥战斗力了,用我们今天的玩笑话说,士兵的枪到时还不知朝哪个方向开呢。倭寇横行我东南沿海,烧杀抢掠,严重影响国计民生。

获金砖奖时与周明和王宗仁老师

戚继光赴浙东抗倭,闻得义乌南乡民众与外来盗矿的数千人几度械斗,组织得力,密切协同,打得盗矿人死伤无数。他请求到义乌招募三千兵士,结果,悉得自己的安徽定远县昌义故里戚氏,源自义乌,这种情缘非同一般。义乌勇士踊跃报名,戚继光招了四千。这支队伍经过严格训练,又练就了鸳鸯阵法,打得倭寇闻风丧胆,戚家军威名天下。后又从义乌招募戚家军六千将士赴闽抗倭,山阴书画家、诗人徐渭也报名到了戚继光幕下,援闽抗倭得胜返回浙江衢州烂柯山休整,徐渭感慨赋诗:“群凶万队一时平,沧海无波瘴岭清。帐下共推擒虎将,江南只数义乌兵。”戚家军的作战,往往是以极小的代价换取巨大的胜利,扫平福建倭寇,又打到广东,东南沿海太平。戚继光奉命镇守长城,又调戚家军北上。那时因义乌多年征招,人口急骤下降,邻近金华、东阳、浦江的青年也有少数闻讯报名,故史称浙兵、南兵。南兵一万楼台军。戚家军修长城,守长城,将士家属随军,世代坚守,所以就有了长城脚下无数个戚家军——义乌兵后裔的自然村落。王贤根采访中了解到,秦皇岛市属范围就有158个。王贤根觉得这是个报告文学好题材。就于2010年下半年自费三次到辽宁、河北、北京、天津等地的长城下,追寻戚家军的后裔,晚上躺在他们农家的坑上彻夜长谈。他又自费三次到义乌,与市志编辑部人员交流,到当年招募兵士的村庄查阅宗谱,收集资料,听老人讲述几百年流传下来的故事。回到北京,他又查阅了大批明史书籍和评价文章,采访了戚继光后裔,尤其是与中国长城研究专家董耀会的交谈,启发很大。他是我国徒步考察长城第一人。他从山海关长城上走到嘉峪关。这时的王贤根,心中有了底数。他想,我们应该站在长城上研究长城。长城内外自古以来的民族之争,是华夏民族中的游牧文明与农耕文明的冲突。站在这个点上,思绪就如潮水涌来。2011年开春,在大院附近一处租了间小房,搬走了电视,拆去了电话,开始了写作。《中国作家》杂志发表、人民文学出版社出版后,他看到《人民日报》《解放军报》《文艺报》《中国文化报》《中国艺术报》等媒体介绍与评价《千古长城义乌兵》的报道与评论,有种欣慰感,不仅仅为了这本书,更是为了有一大批戚家军——义乌兵的后裔。四百年来,戚家军的精神薪火传承,这对于提纯当下人们的思想与精神,该是件有益的事。

王贤根出版的部分著作

王贤根是一个幸运的人,梦想都实现了。但他还不满足。他在《文山有云》这篇文章中写道:“文学是座山,山中有高人。我向山中走去,修行在自身。”这种修行,不是一时的,是恒久的。文学的梦想是一辈子的事,他相信戴望舒的诗句,梦会开出花来的,梦会开出娇艳的花来的,这要去攀九年的冰山,要去航九年的旱海,采得金色的贝,还要在海水里养九年,在天水里养九年,在这般持久的不懈的追寻中,它在一个暗夜中悄然地绽放了……——《中外名流》第15期人物·探索