——丁芒文艺创作的学术意义

丁芒 1925年生,江苏南通人。系当代著名诗人、作家、文艺评论家、散文家、书法家。1942年开始发表作品,迄今已从事文学创作70余年。系中国作家协会会员、中国散文诗学会副主席、中华诗词学会顾问、《今日文艺报》顾问。

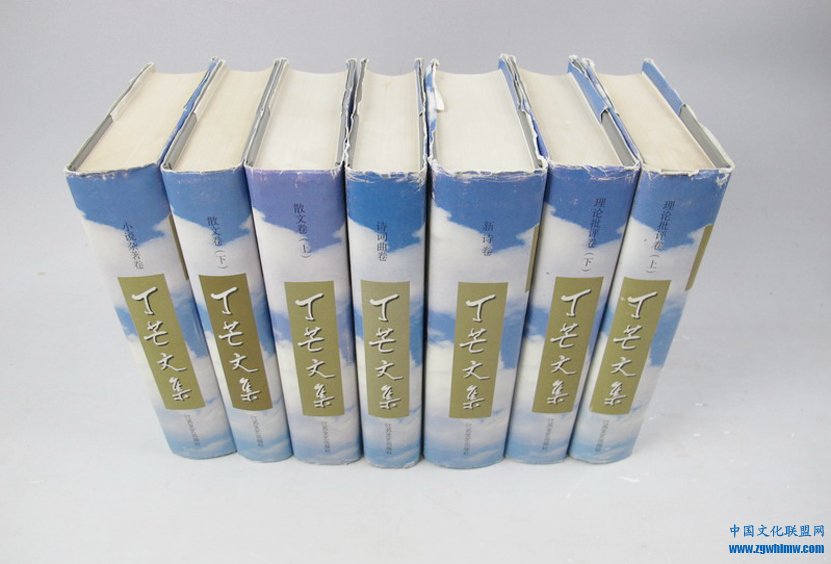

著有新诗集《欢乐的阳光》《寒村》《怀念》《枫露抄》《我是一片绿叶》《丁芒新诗选》;诗词集《苦丁斋诗词》《苦丁斋散曲》《军中吟草》《丁芒诗词曲选》《丁芒诗词曲精选》《丁芒诗词曲新集》;散文集《酿熟了的怀念》《丁芒散文选》;散文诗集《扫云集》《情人谷》《依然戈壁》;诗论集《当代诗词学》《诗的追求》《丁芒诗论》《丁芒诗论新集》;小说集《蓝色的征途》《高加索的烽火》《开在枪口的鲜花》及书法集等计40余部,2002年出版了600万字的《丁芒文集》。

丁芒是一位集诗人、词人、曲学家、小说家、理论家、书法家于一身的奇人,这样的文学艺术奇人往往长期游弋于社会生活的边缘。边缘化的生命形态给予诗人主体较多的磨难,但同时也给予他一种自由的抒情空间。这对于一个文学艺术奇人的养成和锻造具有重要意义。当然,这并非赛义德所阐述的影响巨大的“边缘的优势”论的演绎,就微观的诗人主体而言,自由的感觉和抒情的实现往往从边缘地位能够获得较大的可能。

文学的厚重与艺术的奇崛,对于兼具这两种才能的人,人们一般会从多才多艺方面去欣赏和评价。其实,这样的欣赏似乎远远不够,还应该尽可能地去获取学术的内涵,开掘学术的思路。如果像研究一个边缘性的自由电子一样以学术的角度去审视丁芒个案,则可能会发现,这是汉语文学、汉语文化在当代社会发展中的一个具有相当代表性的标本。

一、综合的汉语文艺能力

丁芒在当代文学和文化史上具有独特的地位,这种地位源自他在汉语文艺上多方面的综合实力。正像体育比赛有单项优胜也有全能项目优胜一样,汉语文艺既有单项创作成就的展现,如诗歌创作、小说创作等;也有全能创作功力的呈示。丁芒的贡献即既基于前者,更体现于后者。

丁芒首先是卓有成就的汉语新诗的创作者。从1940年代开始,历经60年,笔耕不辍,吟诵未已,成为新诗坛上具有光泽和魅力的一个独行者。而从1980年代开始,他新诗旧诗创作双翼齐飞,在继承中国诗学传统的同时,注意开发“自由曲”等新式传统诗歌体格,带着针砭时弊的犀利,灌注着亦庄亦谐的精神,在新时期旧体诗歌创作界形成一道令人瞩目的风景线。尤其他的“自由曲”,其讽刺力道即便在20多年后的今天读来仍然具有力透纸背的穿透感。如《涨价风》对物价飞涨的讽刺:

声呖呖巧莺调簧,喜孜孜心花怒放,格登登直把那通天梯儿上。今日卖一元,明日就成双,这火箭的速度,梦也赶不上。三生有幸,几十年才碰上这好时光。坑蒙拐骗,偷吃扒拿,八仙的神通,有了施展的好地方。说什么三令五申,道什么限制检查,一顿酒就把他打得落荒。……菜篮子越买越浅,衣袋底越掏越光。存几个急用钱,那经得一阵阵秋风送爽。……喜得发财人,一个个磕头烧香,一口口喊爷喊娘,面向着尧天舜地,买串鞭炮来放!

作品采用传统自度曲的格调方式,借助元散曲的自由和率性,为新时代的传统诗歌创作开辟了一条新路。虽然这首曲子将讽刺矛头直指坑蒙拐骗的不法商贩,但所表现出的现实批判锋芒却犀利而深广,并且从未过时。当改革开放进行到一定阶段,社会的各种矛盾和问题、各种不平等甚至腐败现象会以一种相对密集的态势出现在现实生活中,文学家拿起创作的武器进行批判和针砭,也就成为一种需要和诉求。诗可以怨,诗歌的批判性是诗歌的社会功能以及审美功能的应有之义,并且,诗歌更擅长的是抒发个人情感,从文体形式的天然属性而言,这种批判和讽刺性完全可以纳入个人的强烈的爱憎情感之中。继承传统并加以创新,明白晓畅地将诗歌的现实批判及讽刺功能发挥得淋漓尽致,这是丁芒的贡献。

同一位诗人能够在新诗和旧诗不同的领域创造出不同的亮点,在这中国现代和当代诗歌史上并不多见,足可以说明丁芒所具有的综合的汉语文艺能力。与此同时,在诗歌创作基础上,丁芒还写作过相当数量的小说、报告文学,他的散文也是精彩纷呈,备受人喜爱。

不仅如此,丁芒还是诗学理论和文学理论的坚实开拓者。他的《当代诗词学》,被老诗人公木称誉为“捧出了诗人对‘中国诗歌整体的健全完美和发展前途’的沉甸甸的、系统的理论思考”。丁芒其它文学与诗歌理论也具有相当深厚的思想和学术价值,用老诗人屠岸的话说,“丁芒的理论触角伸向诗歌王国的许多领域。他对新诗、旧体诗词、散文诗的思想、艺术的各个方面,都作了深入的分析。他对中国诗歌格律的研究、对中国古典诗歌意象艺术传统的剖析、对‘诗感’的论证、对‘诗的模糊’的审评,都有许多精辟、独到的见解。但是我认为,丁芒诗论的精萃,则在于他对中国当代诗歌领地上两水并流、双峰对峙现象所作的审察、诊断和由此而对中国诗歌前途所作的预测。”这不仅肯定了丁芒在诗歌及文学理论上的贡献,而且肯定了他的理论在文学发展史上的预见性价值。

需要指出的是,丁芒的理论思考并未局限于诗歌,甚至也没有局限于文学方面,他在书画理论上也作出了富有魅力的探索。这与他长期醉心于书法艺术有关。他是一个杰出的书法家,对汉字的迷恋使得他不再满足于从诗歌和文章的角度运用汉字,他还需要借助汉字自身的魅力展示自己的才情与腕力、向往与追求。

既是诗人又是散文家,既是文学家又是书法艺术家,既是创作者又是理论家,为什么一个人走到了如此综合地把握汉语文艺的境地?——这与他不断寻求诗性的自由,不断追求艺术自由的精神有密切关系。

丁芒文集(七卷本)

二、苦涩的自由境界

一位诗人如果长期自由地游走于新诗与旧诗之间,徜徉于理论与创作之间,辗转于文学与艺术之间,除了足够的才情和识力而外,还需要一种自由的身份以及自由的心态。文学艺术创造和才情的发挥所需要的精神自由、灵魂自由,常常与实际人生中形而下的自由处于相对的位势。一个处在社会边缘的人物可能贫穷,甚至可能在行为言论方面受到限制,但他的思想自由和灵魂自由却会异常的丰沛。因为他远离了身份的缧绁,拒绝了名利的牵制,除对世道良心和文艺美学负起的道义责任之外,他甚至可以排斥其它的承担。他不怕有什么“影响”,但求内心的申述和表现的快慰。也许,他的声音会受到某种限制,但一旦有机会释放和发出,他将罔顾于艺术之外的一切,那种自由和奔放一如郭沫若在《巫峡的回忆》中所抒发的:“但我只要一出了夔门,我便要乘风破浪!”毫无疑问,这是边缘状态下才具有的自由感兴。

有哲人说:“自由共道文人笔,最是文人不自由。”为什么最是文人不自由呢?从形而下的方面讲,倘若文人无权无势、无财无物,则事事难成、处处受挫,“不自由”的感觉固属常态;倘若文人有权有势、身居要津,则言论受阻、学力难申、前瞻后顾、得意忘言,同样很不自由。前一方面的不自由,陈寅恪本人深受已久,一度连所用的稿纸都得向郭沫若求援;后一方面的不自由恐怕郭沫若体验得最多。他实现了文人的典型梦想:学成文武艺,货与帝王家。然而,同时他失去了形而上的自由之能,思想的自由翱翔和情感的自由抒写都成了一种奢侈。

显然,作为诗人和书法家的丁芒,与上述两个典型文人都不一样。他在坎坷的人生经历中没有长期经受绝对贫困的侵扰,也没有真正品尝过失去自由的滋味。他长期处于人生的边缘、社会的夹缝层,拥有一定的生活自由度,有机会发表自己的声音,同时又与显赫的地位和主流的话语权力无缘。这种夹缝层的人生所拥有的自由犹如半导体空间的自由电子活动一样,在形而上的世界中,外在的“可控硅”对思维和情感的自由电子会失去约束力。

作为人生的体验,这样的边缘化的地位以及由此获得的形而上的自由,是一种苦涩的浪漫之果,一种饱含热泪的价值形态。然而,它毕竟通向自由,至少比身处中心、声名之累严重的人更接近自由。拥有美满的人生和辉煌的权势与财富,固然是十分理想的生活状态和生命成就,但离开了这些而拥有思维的自由、思想批判的自由、性情表现的自由,并将之成功地形诸文学与艺术,同样也是理想的生活状态和生命成就。这两方面具有天然的互斥力,因而一般文人很难左右兼得,古代无数个江郎才尽的事例,中外常有的桂冠诗人的庸常,往往都是因为声名之累、权势束缚,失去了思维的自由和性情的灵动,生活条件的高尚优裕换来的往往是金丝笼般的思想囚牢。古人说,礼失求乎野。其实,是思想和精神的自由常在边缘、常在野外,常在不得志、不得意的边缘人物胸中。当然,这样的自由交织着艰辛的痛楚,交织着蹉跎的无奈,风神潇洒的诗人常常用酒精的沉溺掩饰这样的痛楚或发泄这样的无奈,落得个放浪形骸的贬词或有真性情的美誉。长期生活在人生夹缝层的丁芒无法、也无须通过这种极端的办法掩饰或发泄自己的痛楚与无奈,他只能心托于诗,寄情于书,委身于理论的思考与表述。于是,他的才情获得了自由发挥的空间。

套用“国家不幸诗家幸”的古语,可以说,在衣食所安的人生中,越是不得意、越是处身于边缘的诗人,其获得的自由度越大。此种情形可以称为“人生不幸诗人幸”。

三、自由的生命律动

丁芒早年参加革命,而且属于革命队伍中一向稀缺的有文化、有才学的那一类人才。然而,他的革命之路和人生之路却相当坎坷,从世俗的角度来说,可谓一生不得意。这种不得意与特定的环境、人际关系和风云际会的错杂相关,也与个人的性格不无关系,不过有一点可以肯定,更是与丁芒骨子里的自由心性以及不懈追求的意志密切关联。他失去了高官厚禄的享受,但得到的是自由发挥自己才情的诗文成就。这是一位不得意但在某种意义上却已得志的奇人。

严格地说,他是为了写诗而参加革命的。然而,无论是嘹亮的号角还是弥漫的战火,在他的笔下都不过是诗意的物象。物象与诗意,在一个天生的诗人的心目中,高下立判。当然,战争年代也出现过许多革命诗人和弄潮儿,但丁芒天生不属于这样的幸运者,他的自由心性在于它不羁的诗才常常在敞亮属于自己歌喉的同时,却不能无所顾及其它。所以,当战火中的诗人们“为少男少女们歌唱”的时候,他也在为自己心灵的隐曲歌唱;当根据地的诗人们满腔热忱歌颂太阳的时候,他没有办法不去关注“寂穆和空虚”,以及“残阳”下的那“腐臭的尸衣”(《黄昏》,1943),甚至,他还曾关注过“咻咻地”“死的呼吸”(《抛落之灯》,1943)。评论家每每惊异于那个时候的丁芒竟然写出了李金发、冯乃超在1920年代的颓废意象,抑或写出了半个世纪以后才在诗坛公然登堂入室的“现代感兴”,其实,这正是自由心性的回应和余香流动的自然勃发,是创造诗兴的纯粹醇正的超前展示。要知道,那时候面临着残酷的战争,面临着生死的考验,面临着窘迫的生活,任何个人化的情感和抒发都可谓一种难得、甚至是不可饶恕的奢侈,更何况是一种艰涩的、朦胧的、颓废气的现代主义意味的抒发!但在一个真正追求自由的诗人那里,具体地说就是在诗学世界桀骜不驯的丁芒那里,这一切都不在话下。

无论在任何年代,他的诗都透露出这种桀骜不驯的自由气度。当新诗从旧诗那里获得独立并反过来对旧诗以及整个传统背景予以全然诋毁、甚至讳莫如深的时候,他却对旧诗产生了浓厚的兴趣。他贪婪地汲取着传统营养,在酝酿成熟之后率先垂范,左手写旧诗,右手写新诗,正所谓“八面开弓,心雄万夫”。现在,热衷于写旧体诗的人很多,新诗旧诗左右开弓的诗人也不少,新诗和旧诗和睦相处已经成为一种时尚,但在丁芒自许为“两栖诗人”的那个时代,这一切都没有发生,新诗与旧诗之间还是壁垒森严。如果有人试图穿梭于两者之间,那就会像郭沫若那样尴尬、忐忑,羞羞答答,甚至惶惶不可终日。丁芒却是坦然地打出“两栖”旗号的第一人,一只脚踩在旧诗的阳关古道,另一只脚走在新诗的沙石马路,走得理直气壮,走得怡然自得,甚至走得气使颐指。这是魄力吗?这是气度吗?这是胆量吗?都有,都是,但支持这一切的仍然是那种桀骜不驯的自由心性,那种在诗歌世界和审美世界放浪不羁的自由意志。

捐赠仪式上,丁芒先生向江苏省青少年发展基金会、江苏省希望工程办公室捐赠了50幅个人书法精品。

当新诗旧诗都不足以发挥他自由批判的诗愤时,他选择了前人的自度曲;当前人的自度曲仍然不足以自由地施展自己的批判才能和心底的愤懑,他干脆自创了新旧兼备、古今合璧的“自由曲”。“自由曲”是他的独家自创,他运用这一得心应手的诗歌体裁,把流行的豪华宴会、高档的住宅、顶级的名车、满地的“裙带风”、漫天的“人情风”等各种社会不良风气和官场特权现象描写得惟妙惟肖,讽刺得酣畅轻快。这只是1970年代末到1980年代初的情景,而到了新世纪交替之际,丁芒似乎减少了歌吟自由曲的热忱。不是因为讽刺的现象消失了,而是那些不正之风似乎从深刻性上已经远远超过了诗歌所能讥刺的范围。这样的情况下,潇洒的诗人索性放下了讽刺的利笔。无须苛责什么,他有权力放弃,也有权力选择,因为他是自由的,因为他始终在边缘。

边缘的地位和边缘的状态使得他获得了始终如一的自由心性。因为在边缘,他可以从意识形态的罅隙中寻找到情有独钟的诗意,在主流话语与审美意态之间自由地往来,以至于在非同寻常的战争年代写出了让后世最现代的诗人也足以瞠目结舌的诗篇;因为在边缘,他可以避开新旧体诗的论证和倾轧,置身于时外与诗外,独自在新旧诗的双轨上昂首阔步;因为在边缘,他可以冷眼观世、热辣讽世,抛却一切包袱,卸掉各种浓妆,在批判现实与捍卫人生原则之间游刃有余,决然选择。

四、汉语艺术的自由

丁芒的诗歌的创作,是汉语文学的重要收获。而他的诗歌最大的文学价值,体现在寻求汉语诗性表达的自由。

在此,首先需要说明,对丁芒这样的作家与艺术家的学术评价,置诸汉语文艺的平台上往往较置诸中国文学和艺术的平台上更为科学。因为前者是以国家、族群为依据来界定文艺版图的,虽然也会带有特定的意识形态意味,但基本上无需借助意识形态的动力加以阐说,而体现出了一种相当自然的学术选择,一种具有学理性的自明性,无需作任何补充注解;除非由于政治历史的原因使得其中的国家概念与区域概念构成了某种复杂关系。然而,后者以国族或政体界定文艺版图并形成概念的过程,或会顺理成章地含有与一定政治体制与制度的意识形态背景相一致的政治内涵。当然,意识形态因素和政治内涵有助于研究者更深刻地认知和更有倾向性地评价一定时代、一定区域的文艺精神和价值,但如果把握不力,也会造成对学术理性的冲击和影响,而且不得不将同一“言语社团”统一的文学创制,人为地按照“政治社团”板块划分出各种各样的裂痕以致鸿沟来。按照布龙菲尔德的语言学理论,“言语社团”即是指依靠同一种语言相互交往的族群,它显然与“政治社团”(国家之类)并不统一。文艺是通过语言的思维创造,也是通过语言或艺术语言载体呈现出来的艺术形态,无论从其创作活动的内部情形、还是从其被接受的外部效应来看,文艺的“言语社团”属性总是比其“政治社团”属性更大、更明显、更重要。另外,文艺审美接受的外部实践证明,一般情形下的文艺诉诸接受者的,首先不是作者的国籍或作品中的国族意识,而是它藉以思维、创造和呈现的语言及其所表现出来的语言风格。故语言学家认为,一个“言语社团”有可能贡献给世界一种独特的然而又是整体的语言风格。由此可见,作为学术概念的文艺,与其以国家和政治社团为依据进行界定,远不如以“言语社团”为依据加以涵括更加富有科学性和内在规定性。

丁芒的诗歌在汉语世界里充满着语言的自觉。他的语言的冲击力完全来自于汉语的固有品质、固有的文化经纶,而与外来的语言因素相距很远。诸如,“在那一块黑黑的地方,我们要红他半个天!”(《夜袭》)表述的语言习惯完全是地道的汉语,但又是诗歌语言的锤炼。当我们读到他不服老的名句——“区区几茎白发岂能拴得住/平原走马似的一颗壮志”(《秋阳》),或者看到他写的“一把犀利的/刀/——切碎了/日影”(《钉船》)时,汉语诗性表达的自信力会油然而生。而翻开丁芒的文集,无论是新诗旧诗,这样的诗句俯拾皆是,并且他的有些诗句或应成为汉语的当代警句的,如“生命之光可以用子弹击灭,/精神之光正是用子弹点燃”(《雨花石》)等。这些都足以说明,他是一个对汉语新诗和汉语新文学作出了重要贡献的诗人。他的新诗致力于将现代汉语的美尽可能地释放出来,开发出来。他的旧体诗固然从古典诗词中吸收养分,可目的并不是为了复古,而是为了寻找现代汉语诗性表现力的有力资源,他的古典诗歌的创作都是为汉语新诗寻找资源,进行语言的历练。在语言历练的意义上,他的诗歌往往并非新旧体式区分得那么明显,时常新诗里夹着古旧传统、旧体诗带着现代意趣。在此过程中,他更多是在探索汉语表达的自由度的问题,于是顺理成章地找到了自度曲——自由曲的形式。这与其说是创造了一种诗文体,不如说是找到了一种自由而有度的汉语表达方法。

其实,我们还可以轻易地观察到,汉语的诗性表达是丁芒自始至终努力关注的诗歌话题。他的诗学理论在这方面表现得尤为突出。1989年,他就贡献出了《中国古典诗歌语言的审美传统》,同时对中国诗歌格律展开现代性的解读与研究,兼有对中国古典诗歌意象艺术传统的剖析、以及对“诗感”的论证和“诗的模糊”的审评,许多命题都贡献出了他精辟、独到的见解。所有这些,都基于汉语诗歌的语言特性和语言自觉所规约的诗学原则。

丁芒的艺术追求也同样是汉语表现力和汉语诗性讲求的结果。写新诗出身的人热衷于书法艺术并且卓然成家,这在汉语文艺史上是一个典型的例证。丁芒之所以热衷于书法可能有多种解释,但有一种解释肯定居于至要:在追求汉语表达的自由度的过程中,当传统汉语不足以表达诗性思维的自由,于是用新诗,用新创的自由体,用古今合璧的自由曲;当这些形式仍然不足以将内心自由的诉求尽情表现出来时,便诉诸艺术字体的直接表现,诉诸书法艺术。古人云,“情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”这是说明,人们的诗性往往发自于内心的自由思维与感兴,当这种自由感兴以平常的语言和歌唱依然不能充分抒发的时候,就会寻求外在的直观艺术包括肢体语言的表现。体现在丁芒身上,便是打通多种艺术形式,包括直接诉诸酣畅淋漓的笔墨勾画。所以,他的书法是他诗性自由的一种延伸。这也就解释了他的书法为何从来不讲究流派规范和门派归属,为了寻求汉字的美丽和表达的魅力,他独创了自由、优美、洒脱的丁芒体。在笔走龙蛇、墨香四溢之际,完全可以想象丁芒在文字和书法的自由之美中得到了怎样巨大的满足。这样的满足弥补了他在诗歌创作中无法获得的效果,帮助了他诗学思维至自由之境的抵达。

五、学术结语的修正

近些年,有关丁芒的研究趋热,丁芒专题研讨会几乎每年在不同的省份举行,而且颇见规模与水平。在诸多丁芒研究成果中,拙文《论诗人丁芒的文学贡献》所提出的观点,其实也写进《丁芒文集·序言》之中,曾得到学者的重视和引述。为写本篇论文,经过史料的重读和理论的准备,我愿意修正某些观点并以求教于学界。

笔者在《丁芒文集·序言》里,曾明显流露出为丁芒人生坎坷和遭遇的种种不公而叫屈的情绪。其实,正如我在南通的一次会议致词中所讲的,作为诗人和艺术家的丁芒,没有必要因生活的不公而感到委屈,而是应该坦然地感谢人生,因为这种种坎坷中包含着巨大的精神滋养,这层层不公中隐含着生活的无限赐予。现在,我希望更进一步明确这样的观点,虽然对于当事人本人似乎有些残酷,但跳出个体的局限,身处边缘往往是形成艺术思维的高度自由的前提条件,自由亦往往是边缘优势的体现。

这篇“序言”我曾经用“两栖”“三擅”“四维度”来概括丁芒的贡献。“所谓‘两栖’即丁芒自己‘自嘲’和总结过的‘两栖诗人’:兼写新诗和旧诗两种诗体”;“所谓‘三擅’,盖指丁芒分别在文学创作、理论批评和书法艺术三方面的擅长及其佳绩”;而“四个维度”乃是指“探幽古典,面向未来,身体力行,关注青少年”。这是对丁芒艺术文学成就的一般概括,基本上属于学术写实,谈不上创见。即便如此,今天觉得也有修正的必要。其中最成问题的就是“四个维度”的解释,显得不够全面。丁芒的文学艺术追求确实体现出四个维度,但这四个维度应该是这样四个方面——(1)视觉维度:从诗形的锻炼到书法艺术的呈现;(2)听觉维度:讲求诗歌的音乐感,在诗体的格律化方面有所建树;(3)时间维度:那是业已揭示过的探幽古今、面向未来;(4)空间维度:既注重于最贵族化的审美营构,又关注艺术的大众化和诗艺的普及,在经营审美和大众艺术之间舒展自由的心性。

对丁芒文学艺术追求的“四个维度”的重新解释,乃是基于对他自由心性以及艺术表现效果的学术考察。丁芒是汉语文艺的自由境界的追求者。他的诗歌,他的书艺,都在坚定地、华美地证明:汉语的当代表述可以很美,很自由。这是丁芒的贡献,也是他所有文艺作品存在的学术意义。

朱寿桐 1958年生,文学博士,澳门大学中文系主任、教授、博士生导师,研究方向为汉语新文学。——《中外名流》第17期人物·探索